Il test Mognoni, come qualsiasi alto test, è stato creato per monitorare la prestazione in un processo di allenamento a breve e medio termine. E’ infatti sempre opportuno misurare il livello di sviluppo di un atleta servendosi di procedure di valutazione funzionale.

Bisogna valutare studiare l’effetto di un programma di allenamento. E’ necessario identificare i punti deboli/forti di un atleta, fornire agli atleti feedback obiettivi, rendere consapevoli gli atleti degli obiettivi dell’allenamento, valutare se l’atleta è preparato per una competizione e pianificare programmi e sedute d’allenamento.

Non è corretto fare una valutazione prendendo in considerazione solo la prestazione. L’obiettivo della valutazione consiste nel separare le diverse componenti che intervengono in una data disciplina. Dovremo apprezzarle quantitativamente e qualitativamente e ad identificare le variabili per migliorare le prestazioni sportive.

Indice dei contenuti

Test Mognoni: cos’è la soglia anaerobica?

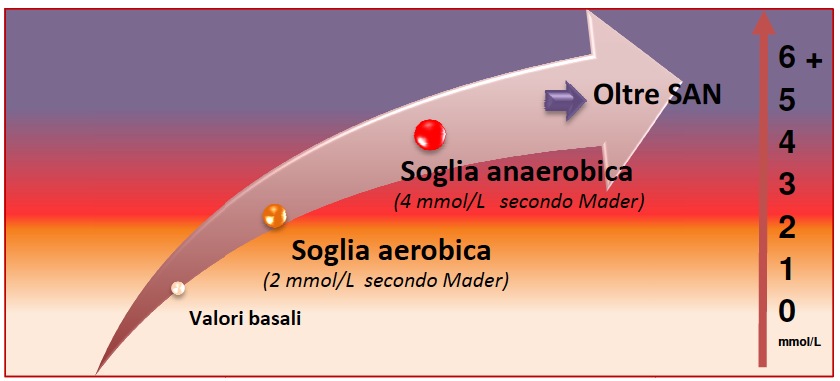

Quando si aumenta l’intensità dell’esercizio, si arriva velocemente in uno stato in cui il lattato prodotto aumenta. Per soglia anaerobica s’intende il più alto valore di intensità dello sforzo, al quale esiste ancora un equilibrio fra l’acido lattico prodotto e quello smaltito. Essa corrisponde in media ad un valore di lattato di 4 millimoli per litro di sangue.

Per il calcolo della soglia anaerobica, se non si dispone di strumenti tecnologici, vengono spesso utilizzate alcune formule. La formula di Karvonen (o frequenza cardiaca di riserva) è una delle più usate. Si sottrae a 220 la propria età.

Le formule aggiornate, invece, prevendono un’ulteriore moltiplicazione per avere più precisione nel calcolo, ovvero, (220- età e moltiplicare il risultato per 0,935). Ovviamente bisogna tener conto in modo superficiale di questo dato non essendoci precisione nel calcolo.

Come si sviluppa il test Mognoni

Il test Mognoni è stato creato per determinare la velocità della soglia anaerobica di un atleta con una misurazione del tasso di lattato dopo una singola prova di corsa.

La sua invenzione si deve al Prof. Piero Mognoni, medico dello sport e fisiologo che per 45 anni è stato ricercatore presso il CNR di Milano.

Struttura del test

I materiali da utilizzare nel test Mognoni sono:

- numero necessario di coni.

- rilevatore sonoro programmato o cardiofrequenzimetro.

- apparecchio per la misurazione del lattato.

Il protocollo di esecuzione del test Mognoni prevede che i soggetti devono percorrere 1350 mt in 6 minuti. La velocità dovrebbe essere mantenuta in maniera costante a 13.5 Km/h. Generalmente è eseguito In una pista di atletica. Il test termina quando il giocatore ha compiuto 3 giri e 150 metri, oppure su un nastro trasportatore in laboratorio.

Per una maggiore efficacia è utile collocare sul percorso, a intervalli regolari (per esempio di 25 o di 50 mt.), dei birilli. Inoltre, i giocatori possono essere facilitati da un suono che li informa su quando deve avvenire la transizione in corrispondenza di ciascun birillo.

Se si dispone di un solo apparecchio per la misurazione del lattato, i giocatori possono correre sfasati di un giro, o meglio ancora di due.

Analisi del test Mognoni

Al termina della prova, mediante un prelievo di sangue prelevato dal lobo dell’orecchio, si misura la concentrazione di lattato in mmol/l.

Dalla concentrazione di lattato in mmol/l al momento dell’arrivo, si ottiene il valore della soglia anaerobica (in Km/h) applicando la seguente formula:

Velocità di soglia anaerobica = 0,066 L2 – 1,253 L + 17,278 (dove L indica il lattato per mmol/l).

Vantaggi del test

Il test Mognoni è di facile esecuzione. Infatti, richiede tempi rapidi ed è quindi possibile testare anche un’intera squadra in un’unica seduta di allenamento.

I limiti del test Mognoni

I dati di soglia anaerobica sono sovrastimati di almeno di 1 Km/h.

Di conseguenza, bisogna tenerne conto quando si andranno a proporre le prove ripetute per impostare allenamenti con vari parametri come la potenza aerobica.

Vuoi imparare a programmare l’allenamento utilizzando anche il test Mognoni?

Scopri come il Team PerformanceLab utilizza il test Mognoni, e non solo, nella preparazione pre-campionato. Questo è il periodo tra i più importanti nella stagione dove iniziare a valutare gli atleti sia a livello metabolico, sia a livello neuromuscolare.

Il Corso è sempre disponibile online al seguente link: bit.ly/preparazioneprecampionato