Dopo aver analizzato nella prima parte , scritta da Luca Venturi, abbiamo visto il quadro dettagliato (seconda parte) del modello prodotto da Kalkhoven et al., 2020. Il titolo è A conceptual model and detailed framework for stress-related, strain-related, and overuse athletic injury.

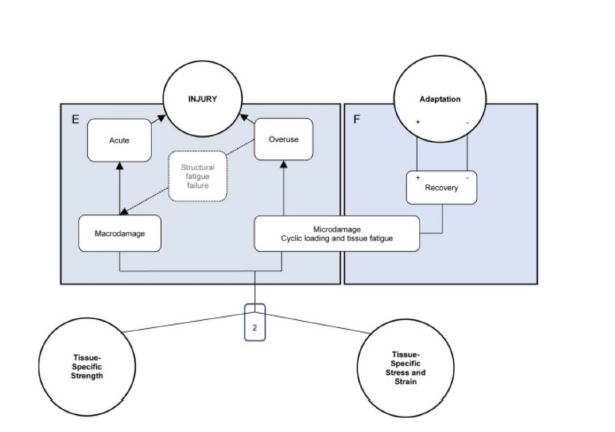

In quest’ultima e conclusiva parte vedremo insieme la parte E&F del modello con le lesioni e i possibili adattamenti, le limitazioni al modello appena rappresentato e le conclusioni a cui sono arrivati gli autori.

Non dimenticate di leggere gli articoli precedenti per capire il senso di questa traduzione che pensiamo possa essere veramente molto utile per il lettore.

Indice dei contenuti

Il modello Kalkhoven: lesioni e adattamenti

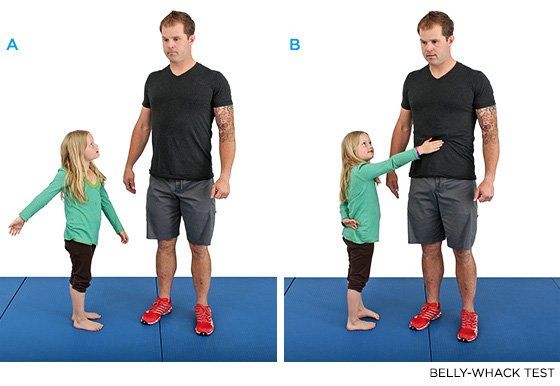

Secondo la teoria del modello Kalkhoven una gamma di tessuti all’interno del corpo soggetti a lesioni possiedono propri punti di forza. La forza è la capacità di una particolare struttura, materiale o tessuto di resistere a un carico applicato.

Quando lo stress e la tensione sperimentati superano la resistenza di un particolare tessuto, si verifica un “fallimento (o esaurimento) strutturale”, con conseguente stress acuto o lesioni correlate allo sforzo.

La giunzione 2 nel quadro è rappresentativa dell’interazione tra lo stress e la tensione che un particolare tessuto sperimenta e la forza di quel tessuto.

Sebbene la macro regione e l’insufficienza tissutale siano sinonimi, all’interno del corpo umano il micro-danno può fornire importanti stimoli per un adattamento fisiologico e meccanico positivo.

Cosa determina le lesioni?

Tuttavia, il punto determinante in cui il danno strutturale è considerato eccessivo e presenta delle lesioni rimane in qualche modo ambiguo. Come tale la forza del tessuto sembra essere il termine appropriato per questo concetto.

Sebbene lo stress e la tensione siano proporzionali tra loro, un concetto noto come legge di Hookes, la lesione a determinati tessuti è in genere più assimilabile allo stress subito o alla tensione vissuta.

Secondo il modello di Kalkhoven ciò è dovuto alle varie proprietà meccaniche esistenti tra le strutture e alla capacità di alcuni tessuti, come la muscolatura, di alterare il modulo di Young.

È comunemente risaputo che la lesione muscolare è più strettamente correlata allo sforzo sperimentato, piuttosto che allo stress. In particolare sembra che si verifichino lesioni muscolari quando esposte a sforzi in condizioni di tensioni muscolari molto elevate.

Come valuta Kalkhoven le fratture da stress?

Al contrario le fratture da stress da sovrallenamento o le lesioni acute all’osso sono più assimilabili con lo stress eccessivo che si verifica sull’osso.

La resistenza di un dato materiale o tessuto è specifica per il tipo di carico sperimentato, con diversi tipi di resistenza esistenti a seconda della natura delle forze applicate.

Ad esempio resistenza a compressione, resistenza a trazione, resistenza a impatto e resistenza a fatica, sono tutti punti di forza diversi che contribuiscono alla tolleranza globale del carico di una particolare struttura.

Ai fini di questo quadro, secondo il modello di Kalkhoven, il superamento della resistenza a fatica (rottura della fatica) segue il percorso ciclico del carico e dell’uso eccessivo.

Quando si verifica la lesione?

Quando viene superata la forza di un particolare tessuto all’interno del corpo, si verifica una lesione. Tuttavia il tipo di lesione dipende dalla natura del modello di carico sperimentato.

Di recente Edwards ha proposto che le lesioni da sovrallenamento debbano essere considerate come un fenomeno di affaticamento meccanico. Ciò in quanto sembra che si verifichino quando il tessuto in questione è esposto ad un carico ciclico ripetitivo che supera la propria riparabilità.

Questo porta ad un progressivo affaticamento dei tessuti, che se continuato, provoca esaurimento tessutale.

All’interno del corpo umano, la fatica meccanica è definita come danno micro-strutturale, o micro-danno, in risposta al carico. Questa è caratterizzata dall’accumulo di danni ai tessuti e dalla progressiva riduzione della stiffness e della resistenza strutturale.

La natura del danno micro-strutturale indotto dalla fatica provoca variazioni tra le strutture con danni al tendine, che si presentano con fibre attorcigliate o con dissociazioni localizzate delle fibre. L’osso invece si presenta con micro-fessure lineari.

I cicli di caricamento nel modello di Kalkhoven

Per descrivere il numero di cicli di caricamento nel modello di Kalkhoven in caso di problematiche per un particolare materiale, viene comunemente utilizzata una curva di sollecitazione-numero di cicli.

È attraverso i principi generali della curva S–N e la fatica strutturale, che la struttura delle lesioni rimandante a Bertelson et al. (4) può essere migliorata.

All’interno del loro modello, la lesione si verifica quando il carico cumulato supera la tolleranza di carico della struttura.

Sebbene la quantificazione del carico cumulato possa valere sia per i professionisti, che per i ricercatori, l’utilizzo del carico cumulato come surrogato del rischio d’infortunio è imperfetto.

Questo perchè la relazione tra carico cumulato e danno cumulato non è lineare; un concetto importante enfatizzato da Edwards.

Il danno cumulativo

Questo elemento può variare considerevolmente a seconda che il carico ciclico riscontrato sia costituito da un numero inferiore di carichi ad alto grado o da un numero maggiore di carichi a basso grado.

Per un dato carico cumulato, il modello costituito da carichi di grandezza relativamente più elevati dovrebbe indurre quantità considerevolmente maggiori di danno cumulato, rispetto al carico del ciclo elevato, secondo la regola Palmgren-Miner.

Per carpire la fatica del materiale e l’interazione tra grandezza del carico e numero di cicli, vi sono un certo

numero di metodi convalidati. Questi sono simili a quelli tipicamente sperimentati dai tessuti muscoloscheletrici, con la regola Palmgren-Miner.

Inoltre, quando si considera il danno cumulativo ai tessuti, è importante riconoscere il ruolo del ripristino del danno, il rimodellamento, e adattamento che avviene nei tessuti biologici durante il riposo e il recupero.

I cambiamenti fisiologici e meccanici nel modello?

Nel modello di Kalkhoven se i punti di forza dei tessuti non vengono superati e i carichi applicati non provocano le fasi iniziali di cedimento della fatica strutturale o lesioni da uso eccessivo, possono ancora verificarsi numerosi possibili cambiamenti fisiologici acuti e cronici.

Alcuni esempi di cambiamenti fisiologici e meccanici che possono presentare in modo acuto includono l’affaticamento strutturale e le riduzioni della stiffness. Altri elementi sono l’affaticamento acuto e la deplezione di glicogeno, l’acidificazione muscolare, i danni muscolari e la ridotta produzione di forza tra gli altri.

Sebbene questi cambiamenti acuti possano avere effetti dannosi a breve termine, un adeguato recupero può fornire adattamenti fisiologici e meccanici a lungo termine positivi.

Tra questi l’ipertrofia muscolare e gli aumenti di forza, l’adattamento tendineo e l’adattamento osseo.

Tuttavia è importante porre l’accento sul recupero poiché un recupero inadeguato può comportare una diminuzione della resilienza strutturale e tessutale e un conseguente aumento del rischio di lesioni.

Gli adattamenti fisiologici positivi o negativi che possono potenzialmente verificarsi nella parte F s’inseriscono nella prima casella della parte A, situata all’inizio della struttura.

Limitazioni del modello Kalkhoven

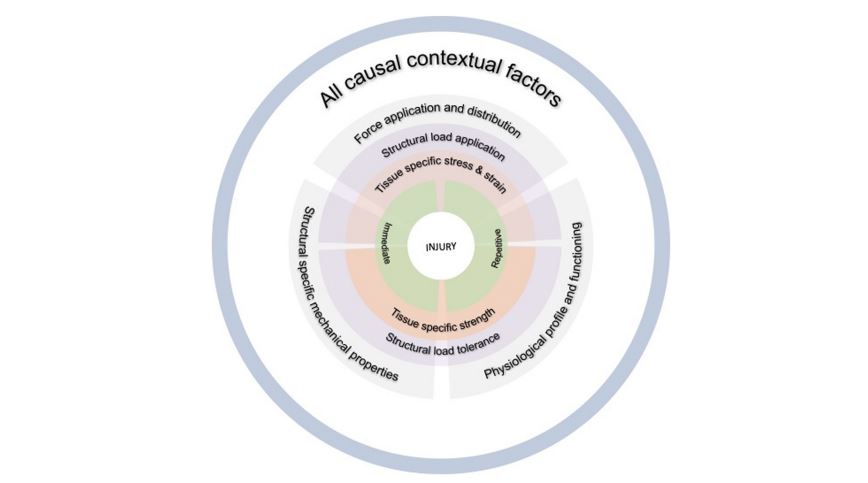

Considerando che il modello e la struttura proposti si concentrano principalmente su forza, fisiologia e meccanica, esistono alcune limitazioni.

In particolare alcuni dei più ampi fattori contestuali che contribuiscono al pregiudizio non sono stati affrontati in dettaglio. La gamma di fattori contestuali che potenzialmente contribuiscono al danno è ampia e l’identificazione di specifici fattori contestuali non rientra nell’ambito di questo documento.

Ci si aspetterebbe inoltre che anche i fattori contestuali rilevanti possano variare tra tipi specifici di lesioni. Un’ulteriore limitazione è che il modello e la struttura coprono una vasta gamma di lesioni.

Sebbene i componenti del modello Kalkhoven e della struttura siano fondamentali per il danno e la lesione dei tessuti, il ruolo di una serie di fattori rilevanti che contribuiscono a specifici meccanismi di lesione potrebbero non essere immediatamente chiari.

Incoraggiamo l’utilizzo del quadro proposto per lo sviluppo di quadri specifici per lo sport e gli infortuni, in modo che questi fattori possano essere affrontati in modo più dettagliato e in contesti pertinenti.

Il pensiero degli autori

Ad oggi non è stato stabilito un quadro dettagliato che delinea i percorsi causali di specifici fattori di rischio per il verificarsi delle lesioni.

Il framework proposto fornisce una comprensione olistica del verificarsi di lesioni incentrato sui concetti di tolleranza del carico e applicazione del carico.

La struttura considera sia le caratteristiche fisiologiche, che meccaniche del corpo umano, incorporando anche le forze esterne applicate. Queste, se eccessive, provocano lesioni. In particolare le proprietà meccaniche del corpo umano determinano la quantità di stress e tensione a cui possono resistere le strutture all’interno, senza subire lesioni.

Di ulteriore considerazione sono le differenze nei modelli di carico subite da particolari strutture, in quanto determinano in gran parte il tipo di lesione.

È in coraggiosa la ricerca futura per la ricerca di percorsi causali della lesione. Infine è importante ribadire che si tratta di una proposta e che studi futuri dovrebbero cercare di contestare il quadro confermando o respingendo i singoli componenti.

Per la bibliografia completa vi rimandiamo all’articolo originale: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111566/

Rrimani aggiornato sempre su tutti i nostri eventi. Abbonati all’Academy di PerformanceLab, accedi a centinaia di contenuti Webinar, Ebook e Podcast.