La periodizzazione a blocchi non è un’“invenzione” di Issurin.

Il teorico e allenatore russo ha ripreso alcuni concetti derivanti sia dalla periodizzazione tradizionale, che da precedenti modelli a “blocchi”, proponendo la sua idea di lavoro.

In questo articolo, cercheremo di capire in cosa consiste, e se costituisce un metodo valido di allenamento.

Indice dei contenuti

La periodizzazione tradizionale

L’obiettivo della scienza dell’allenamento è quello di costruire un sistema di allenamento in grado di fornire i migliori risultati in termini di performance. Il focus generale dovrebbe essere rivolto a tre problemi principali:

- Costruire un programma efficace per un lasso di tempo congruo

- Implementare il piano costruito

- Raggiungere la combinazione perfetta di tutte le abilità atletiche esattamente nello stesso momento

Questi problemi appartengono alla teoria della periodizzazione dell’allenamento, ossia la concezione della suddivisione degli allenamenti in differenti unità e cicli, che dovrebbe permettere di raggiungere gli obiettivi sopra citati grazie ad una pianificazione strutturata. Di fatto, le numerose variabili implicate nei processi di allenamento, e le circostanze nel quale il modello viene applicato, lo rendono efficace solamente nella teoria.

Le origini

Prima di definire la periodizzazione a blocchi, dobbiamo analizzare i metodi precedenti. La periodizzazione dell’allenamento tradizionale risale agli anni ’50 del secolo scorso, grazie agli studi svolti nel regime sovietico, e grazie a Matveyev possiamo definirla un concetto scientifico dal 1964.

La teoria si è diffusa rapidamente dall’est, fino ai paesi dell’ovest negli anni ’80, e ha significato certamente una grossa spinta per il progresso della performance nello sport di alto livello. Il concetto dietro cui si rifà la periodizzazione dell’allenamento, è quello dei cambiamenti, e delle modalità con cui avvengono, nella biologia e fisiologia umana.

Le prime critiche alla teoria risalgono agli anni ’80, nei quali si cominciavano ad intravedere le prime differenze tra l’approccio teorico e le evidenze pratiche negli atleti di alto livello. Già dai primi anni ’90 sia nell’est che nell’ovest europeo sono cominciate a spuntare le prime teorie alternative, e tra questi la periodizzazione a blocchi.

L’obiettivo della periodizzazione tradizionale

Secondo la periodizzazione tradizionale, il ciclo di allenamento è composto da un sistema gerarchico di unità di allenamento che si ripetono periodicamente. Il livello più alto di questa gerarchia è in realtà occupato dal ciclo olimpico quadriennale, evento per il quale i modelli di periodizzazione sono stati studiati.

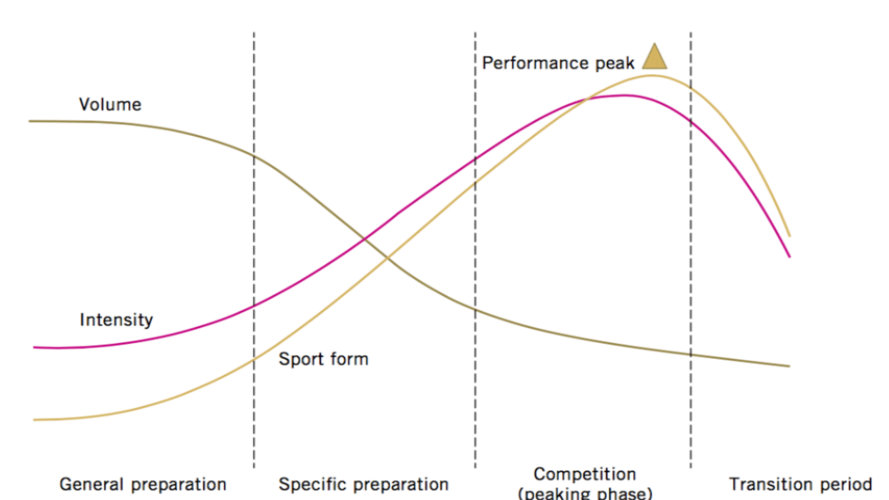

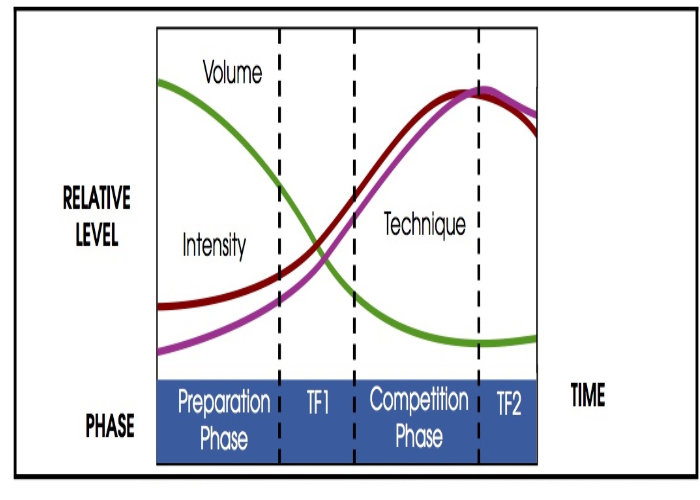

Il macrociclo ha una durata solitamente di un anno, ma può essere ridotto a sei mesi, o anche meno, ed è a sua volta suddiviso in “training periods o stages” che hanno la funzione di suddividere l’intero in due parti principali: parte preparatoria e generale, e parte competitiva e specifica. “Preparatory” e “competitive” stages sono composte a loro volta da differenti mesocicli (4-6 settimane) e microcicli (7-10 giorni).

Il calendario agonistico è il principale fattore condizionante la durata delle varie subunità. Ogni stage di allenamento ha un’obiettivo e delle regole, in termini di volumi-intensità-durata e di focus sulle proposte metodologiche, ben definito. Se prendiamo in considerazione il ciclo classico, quello ad “un picco” di performance, risulta essere abbastanza funzionale per sport come lo sci, il canottaggio etc. Questa comincia ad evidenziare le prime lacune in sport dove le competizioni si susseguono tutto l’anno, come il nuoto, e soprattutto negli sport di squadra. Adattamenti sono stati proposti in quest’ottica, suddividendo l’anno in due o tre macrocicli e altrettanti picchi di forma previsti, ma con pochi risultati. Per questo motivo Issurin ha teorizzato la periodizzazione a blocchi, ma ci stiamo arrivando.

Le problematiche dell’approccio e la periodizzazione a blocchi

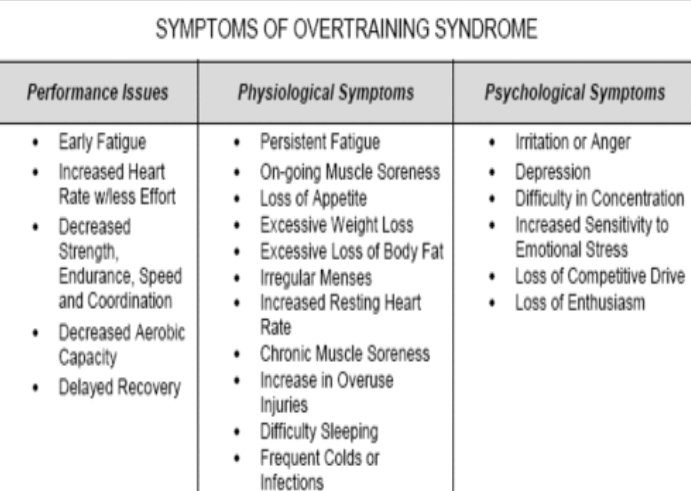

L’approccio tradizionale, secondo Issurin, si adatta bene agli atleti di basso livello, o in età giovanile. Tuttavia non può essere proposto nell’alto livello. Inoltre, sarebbero diverse le contraddizioni che riducono l’efficacia, e l’autore le riassume nell’ordine che segue:

- L’energia è direzionata su troppi obiettivi, mentre quello principale non riceve l’attenzione dovuta

- Gli atleti si affaticano eccessivamente e non riescono a concentrarsi sugli obiettivi principali

- L’esecuzione di alcuni carichi elimina o riduce l’efficacia dei precedenti o successivi allenamenti

- La concentrazione mentale si dissipa e gli esercizi rischiano di essere svolti con un’attenzione/motivazione ridotta

- Lo sviluppo simultaneo di troppe abilità non fornisce sufficienti miglioramenti negli atleti di alto livello

A detta di Issurin, i coaches di alto livello hanno riscontrato una progressiva richiesta e necessità da parte degli atleti di alto livello, di workout altamente concentrati, che non possono essere gestiti tutti insieme con obiettivi differenti. Inoltre, nel modello tradizionale risulta impossibile competere con successo in un numero elevato di competizioni, anche in un modello a tre picchi. L’unico modo per farlo, sarebbe quello della periodizzazione a blocchi.

Perché la periodizzazione a blocchi?

Come si comprende bene da quanto scritto, il modello tradizionale non funziona ed è necessario secondo l’autore trovare approcci alternativi. Le limitazioni principali del sistema sono:

- Le restrizioni create dal dover sviluppare simultaneamente un numero elevato di abilità tecniche e motorie

- L’incapacità di fornire una preparazione “multipicco”, e di competere con successo in diverse manifestazioni

- L’eccessiva lunghezza dei periodi preparatorio e competitivo

Inoltre, i cambiamenti in atto al tempo di scrittura del libro richiedevano, sempre secondo Issurin un approccio differente. Questi cambiamenti erano:

- Un aumento tremendo del numero di competizioni

- Una riduzione nel volume totale di allenamento e nel numero di sedute (forse dovuto alla riduzione dell’uso di doping, che certamente falsava le capacità di gestione degli allenamenti, ndr)

- L’apparire di nuovi concetti che smontavano le teorie classiche

I principi della periodizzazione a blocchi

Già dai primi anni ’80 sono emerse le prime teorie sulla suddivisione dei cicli di allenamento in “blocchi”. L’idea però non era ancora stata concettualizzata in maniera schematica, ed era perciò suscettibile di interpretazioni.

Per periodizzazione a blocchi, si intendeva comunemente cicli altamente concentrati e specializzati in termini di carichi di allenamento. Il blocco si riferisce dunque ad una sorta di unità compatta e autonoma, composta da diversi elementi che hanno una specifica funzione.

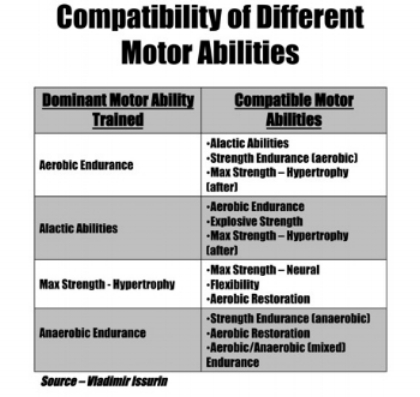

Lo sviluppo di queste idee ha portato a diverse conseguenze logiche: blocchi di lavoro indirizzati allo sviluppo di determinate qualità, per loro natura, non possono essere gestiti tutti allo stesso tempo; la performance atletica, dipendente da numerose qualità, deve essere sviluppata in maniera sequenziale, non concorrente; i cambiamenti morfologici, organici e biochimici richiedono un periodo di tempo adeguato, dalle 2 alle 6 settimane. La maggior parte dei blocchi sono quindi “mesocicli”.

Il ruolo di Bondarchuck

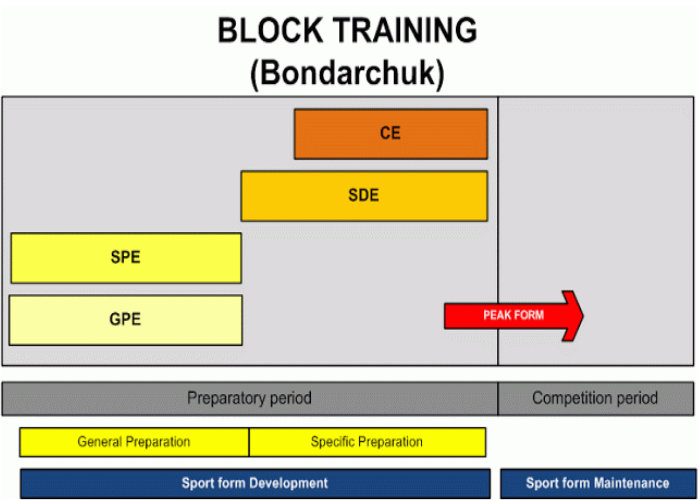

Anatoly Bondarchuck è stato uno dei coach che ha raggiunto i migliori risultati attraverso l’utilizzo della periodizzazione a blocchi, vincendo numerose medaglie olimpiche con i propri atleti.

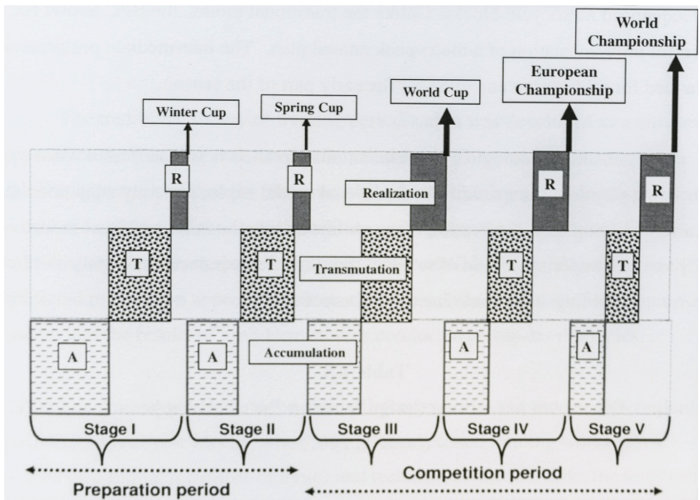

Il dottor Bondarchuck ha sviluppato tre tipologie di blocchi/mesocicli specializzati:

- Di sviluppo, dove i carichi aumentano gradualmente sino ad un massimo

- Competitivo, dove il carico di lavoro è stabilizzato e gli atleti sono focalizzati sulla performance competitiva

- Ristorativo, dove gli atleti utilizzano il recupero attivo e si preparano per il prossimo programma di sviluppo.

La durata dei primi due step è di circa 4 settimane, mentre il terzo di 2. La sequenza dipende dal calendario competitivo e dalla risposta degli atleti. La particolare caratteristica di questi programmi è l’alternanza e ripetizione del repertorio di esercizi in ogni blocco.

La periodizzazione dei blocchi di lavoro secondo Issurin

Issurin e Kaverin hanno implementato, provato e in seguito pubblicato la loro periodizzazione dei blocchi di lavoro/mesocicli, suddividendo il ciclo in 3 macro aree:

- Blocco di accumulazione, dedicato allo sviluppo di qualità basiche come l’endurance aerobica generale, la forza muscolare e i pattern di movimento di base

- Blocco di trasformazione, focalizzato sullo sviluppo di abilità specifiche quali endurance aerobica-anaerobica combinata, endurance muscolare specifica, e tecnica sport-specifica

- Realizzazione, pensato come una fase di lavoro pre-competitiva, che si concentra sull’utilizzo di esercizi attinenti al modello di movimento dello sport, sullo sviluppo della velocità massima e sul recupero pre-competizione.

La durata dei mesocicli è stabilita in accordo ai prerequisiti fisiologici e biochimici, ed è perciò di circa 4 settimane per i primi due, e di 2 per il terzo blocco. Questi tre mesocicli si combinano in fasi di allenamento separate, che si concludono con la competizione. Un numero variabile di fasi di allenamento formano il macrociclo annuale, formalmente suddiviso in fase preparatoria e competitiva, ma questa classificazione ha per l’autore un’importanza minore.

L’effetto residuale dell’allenamento

Un altro concetto che influisce molto sulla chiarificazione e l’implementazione della periodizzazione a blocchi è il cosiddetto “residual training effect”, coniato per la prima volta da Counsilmann nel 1991. Questo si differenzia dai classici acuto, immediato, cumulativo e ritardato.

Citando l’autore “il residual training effect si riferisce alla ritenzione dei cambiamenti indotti da carichi sistematici, oltre un determinato periodo successivo al termine dell’allenamento”.

Il residual training effect è perciò intimamente collegato al de-training, ossia alla diminuzione della forma fisica successivo ad un periodo di stop dall’allenamento. Dobbiamo ricordarci che nell’alta performance il de-training avviene selettivamente, in base a quelle capacità non stimolate sufficientemente dall’allenamento.

Quando allenate contemporaneamente, nei programmi tradizionali, le abilità sono sviluppate contemporaneamente ed il rischio di de-training è trascurabile, in quanto tutte ricevono una certa quantità dello stimolo totale di allenamento. Se queste abilità sono invece sviluppate consecutivamente, come proposto da Issurin, il problema diventa molto importante.

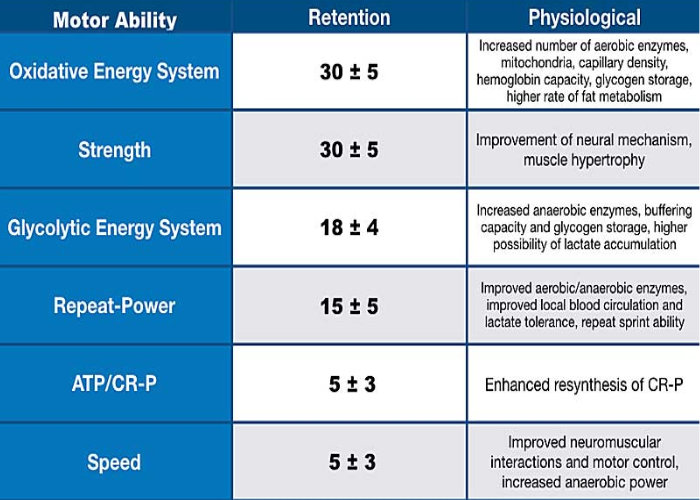

Quanto si mantengono le abilità acquisite?

Se le abilità si sviluppano consequenzialmente, è necessario tenere in conto della durata degli effetti positivi forniti dagli allenamenti, in seguito alla cessazione di quegli stimoli.

Issurin fornisce nel suo manuale una serie di studi e dati che ci danno un’idea dei giorni nei quali si mantengono gli effetti di un determinato blocco di lavoro:

- Endurance aerobica: circa 30 giorni

- Forza massima: circa 30 giorni

- Endurance anaerobica lattacida: circa 18 giorni

- Forza resistente: circa 15 giorni

- Endurance anaerobica alattacida (max speed): circa 5 giorni

In conclusione: la periodizzazione a blochi o BPC

La concentrazione dei carichi di allenamento è il principio fondamentale e decisivo della periodizzazione a blocchi. Solo carichi altamente concentrati possono produrre uno stimolo sufficiente per gli atleti di alto livello. Questo è il caposaldo dal quale emergono tutta una serie di principi:

- I carichi altamente concentrati richiedono un numero minimo di abilità che può essere sviluppato simultaneamente (l’alternativa è un metodo complesso dove molte abilità sono sviluppate contemporaneamente)

- Lo sviluppo consecutivo è l’unico approccio dove il numero di abilità sport-specifiche richiesto è maggiore del numero di abilità che possono essere allenate contemporaneamente (l’approccio complesso non ha limitazioni su questo fattore, poiché mesocicli e microcicli combinano allenamenti per diverse abilità)

- I blocchi dovrebbero essere specializzati e strutturati per produrre uno dei seguenti effetti: accumulazione, trasformazione o realizzazione.

Vuoi imparare tutto sulla periodizzazione a blocchi?

Se vuoi imparare tutto sulla periodizzazione della forza nello sport, scopri il Corso Online “La periodizzazione della forza”. Clicca qui!