Lo sport è in continua evoluzione e, nell’ultimo decennio, ha fatto passi da gigante passando da giochi di divertimento fino ad arrivare ad una vera e propria industria competitiva e professionale.

Gli atleti d’élite sono esposti a carichi di allenamento sempre più elevati, a calendari saturi di impegni e a periodi di riposo e recupero molto brevi.

In questo articolo con l’aiuto di Carlo Catanzano, preparatore fisico e Performance Lab Academy Member, di che cos’è l’Acute-Chronic Workload, o Modello di carico Acuto-Cronico, molto discusso in letteratura.

Indice dei contenuti

La frequenza delle partite e il numero di infortuni: l’acute-chronic workload

Nel corso degli anni, in letteratura scientifica, molti ricercatori hanno studiato la predisposizione al rischio di infortunio. Adesso, insieme possiamo vedere cosa ci dice la letteratura e che indicazioni abbiamo ricavato da alcuni studi sul training load.

Lo studio di Bengtsson sull’acute-chronic workload

Bengtsson et al., hanno studiato la relazione tra la frequenza delle partite e il tasso di infortuni avvenuti durante il match, in giocatori di calcio professionisti. Il gruppo di ricerca ha analizzato a livello individuale tale relazione. I risultati ottenuti erano molto contrastanti tra di loro.

In maniera particolare, si analizzavano le associazioni tra la frequenza delle partite a ” breve termine ”. Con questo termine si intende il numero di giorni trascorsi tra 2 partite successive (≤3, 4, 5, 6 e 7-10 giorni). Inoltre si prendevano in considerazione il tasso di infortunio e le associazioni tra la frequenza delle partite a “lungo termine”. Per “lungo termine” si intendeva il numero di ore di esposizione individuale svolte durante i 30 giorni prima della partita e il tasso di infortuni.

Partendo da questa analisi, poi, sono state create 3 differenti categorie (bassa, ≤ 4,5; media, > 4,5 a ≤ 7,5; e alta, > 7,5 ore). I risultati ottenuti, hanno evidenziato come non ci siano state differenze nel tasso di infortuni totali tra la categoria di riferimento (≤ 3 giorni) e le altre categorie di frequenza delle partite a “breve termine”.

I tassi di infortunio muscolare, invece, sono risultati essere significativamente più bassi nelle partite precedute da 6 o 7-10 giorni, rispetto a ≤ 3 giorni dall’ultima partita. Inoltre, non sono state riscontrate differenze nei tassi totali di infortunio muscolare tra i tre gruppi di frequenza della partita a “lungo termine”. Quindi concludendo, Bengtsson et al., in questo studio, hanno potuto vedere come non ci siano state grosse differenze legate alla frequenza delle partite nei tassi di infortuni totali. Allo stesso tempo, i tassi di infortunio muscolare durante le partite sono risultati essere più bassi quando trascorrevano almeno sei giorni tra una partita e la successiva.

Altri studi sull’acute-chronic workload

Ulteriori studi sull’actue-chronic workload hanno anche dimostrato che i più alti rischi di infortunio hanno un effetto importante sulla prestazione complessiva di un team e sulla classifica finale. In quanto tale, è estremamente importante ridurre la quantità di tempo perso a causa di un infortunio.

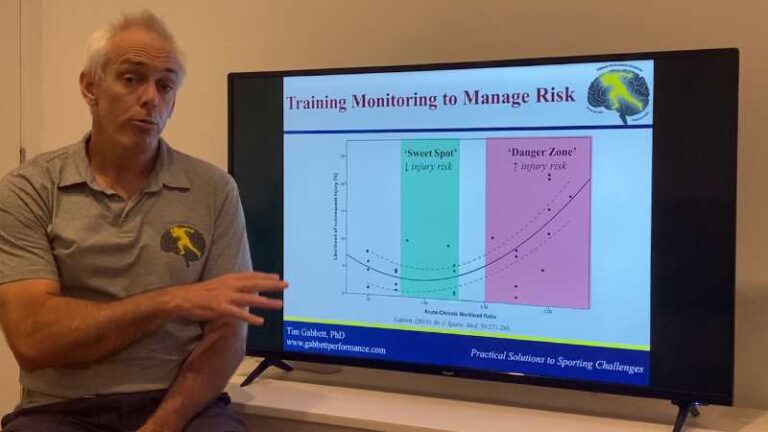

Il modello di Gabbett

Tim Gabbett propone invece un indice basato sul carico di lavoro in grado di essere, a detta dell’autore, un buon marker per la riduzione di rischio infortunio. Questo lo ha chiamato acute-chronic workload.

In maniera particolare, negli ultimi anni, si è sviluppato un metodo di monitoraggio del carico di lavoro che ha maggiormente guadagnato popolarità a causa della sua versatilità. Tale modello proposto da Gabbett è comunemente chiamato Acute:Chronic Workload Ratio (T.J. Gabbett et al. 2017).

È quindi importante ricordare che la manipolazione casuale di volume, intensità, frequenza nel processo di allenamento può essere spesso causa di infortuni, overtrainig e condizione psicofisica non stabile.

I punti chiave dell’analisi dell’acute-chronic workload di Gabbet

L’analisi condotta da Gabbett e il suo gruppo di ricerca, prende in considerazione:

- l’incidenza di infortuni non da contatto e come, a causa di aumento di volume ed intensità dello

stimolo allenante, essi possano essere più marcati. - le differenze di analisi dei carichi esterni ed interni e come interagiscano fra loro.

- la valutazione di un solo indice che descriva l’adattamento di un atleta ai vari carichi di allenamento

a cui è stato sottoposto. L’obiettivo è determinare inoltre, se questo, modificandosi, possa fornire informazioni sul rischio di infortunio non da contatto.

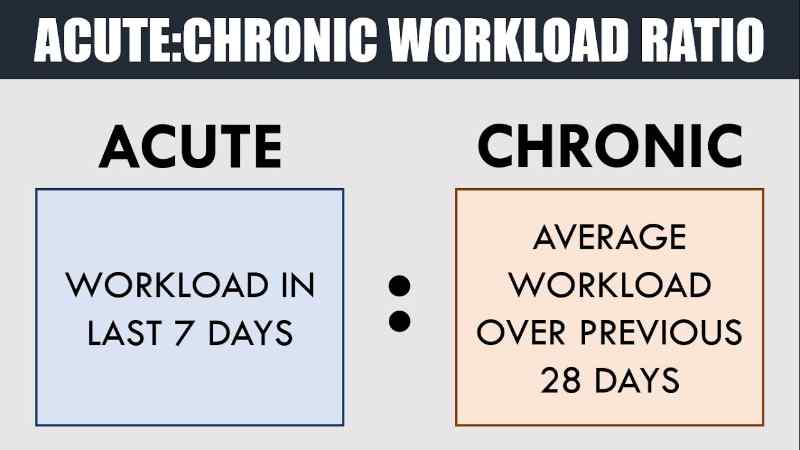

Questo modello non è altro che un indice che mette in rapporto il carico allenante dell’ultima settimana (carico acuto) e la media dei carichi allenanti delle precedenti settimane (carico cronico) (T.J. Gabbett et al. 2017).

Questo indice, secondo Gabbett, permette così una valutazione immediata dell’atleta. Definiremo settimana per settimana lo stato di adattamento ai carichi allenanti e la possibilità di avere un infortunio non da contatto.

Il lavoro di Gabbett riprende il “Fitness-Fatigue Model” proposto da Banister. Cerca inoltre la quantificazione di questo modello in termini numerici, che vengono forniti dal rapporto tra carico acuto e carico cronico.

Che cosa sono il Carico Acuto e il Carico Cronico

Per parlare di actue-chronic workload dobbiamo parlare prima di carico acuto e cronico. Il Carico Acuto è il carico di lavoro eseguito da un atleta in una settimana (7 giorni). Questo valore contiene sia informazioni riguardanti l’allenamento, sia informazioni riguardanti il carico della partita in questo periodo di 7 giorni. Tale valore rappresenta l’aspetto dell’affaticamento proposto da Banister.

Il Carico Cronico, invece, è il carico di lavoro dato dalla media del carico di allenamento che un atleta ha maturato durante 4 settimane (28 giorni). Tale valore indica come l’atleta si è allenato e si è adattato allo stimolo a cui è stato sottoposto, rappresentando così il parametro fitness proposto da Banister.

Il rapporto che risulta dal modello ideato da Gabbett, quindi, varia settimanalmente per valori compresi tra 0,00 e 3,00, descrivendo così l’adattamento che l’atleta subisce nelle varie settimane. Il modello dell’acute-chronic workload di Gabbett può essere utile per sistemi di monitoraggio del carico esterno. Intendiamo quindi distanza totale, distanza ad alta velocità, numero di sprint, tonnellaggio. E’ applicabila anche con sistemi di monitoraggio del carico interno come frequenza cardiaca, s-RPE e concentrazione di lattato.

I primi studi su Acute-Chronic Workload

Nei primi studi riguardanti l’Acute-chronic workload Hulin e Gabbett hanno cercato di valutare l’utilizzo di tale metodica come indice associato alla diminuzione del rischio di infortunio.

In questo primo studio, Hulin e Gabbett hanno preso in considerazione 53 giocatori per un periodo lungo due stagioni. Hanno correlato il carico di allenamento, calcolato tramite GPS con gli infortuni non traumatici.

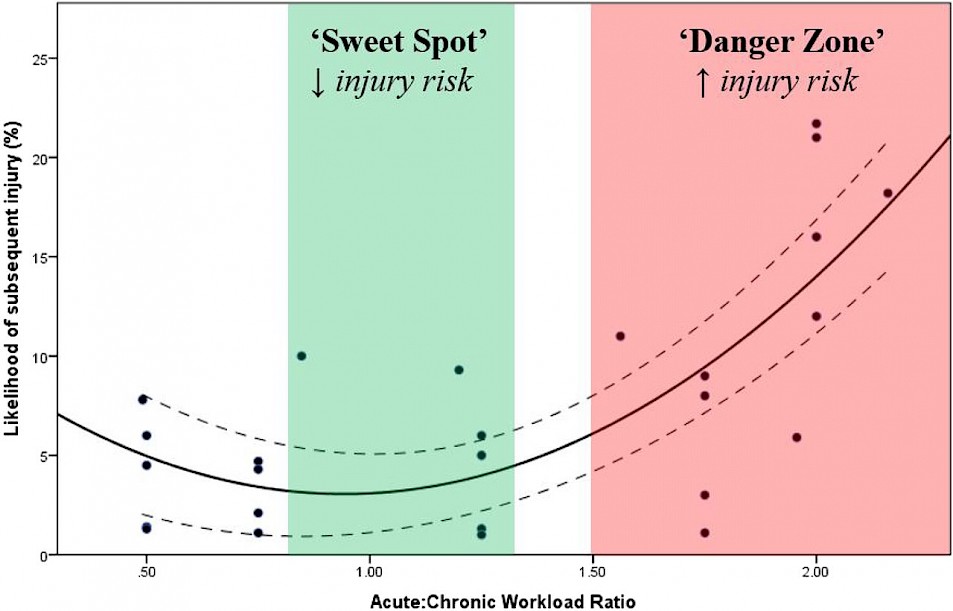

I risultati finali di questo studio hanno delimitato 3 fasce principali di divisione del rapporto ACWR. Valori compresi tra – 0,00-0.84, nei quali si identifica un range di valori in cui l’atleta risulta non essere sufficientemente allenato. Tale condizione è associata ad una più alta possibilità di incorrere in infortunio.

Valori compresi tra – 0,85-1,30/5, nei quali si identifica una “Sweet Spot” in cui l’atleta ha la miglior condizione allenante. Questa condizione è associata ad un minor rischio di infortunio muscolo scheletrico. Valori compresi tra – 1,35-3,00, nei quali si identifica un range di valori in cui l’atleta risulta essere in una condizione, di sovrallenamento e a causa di questa condizione presenta un più alto rischio di infortunio (Hulin BT et al. 2016).

Sweet Spot e Injury Zone

In seguito ai primi studi svolti da Gabbett, ulteriori autori, tra i quali Carey, hanno studiato l’indice ACWR e come esso può essere associato ad informazioni riguardanti il rischio di infortunio del muscolo scheletrico in sport come il football australiano.

Nello studio di Carey sono stati analizzati i chilometri percorsi tra i 18-24 km/h, tramite i sistemi GPS. Dai risultati ottenuti, si è potuto osservare come l’utilizzo dell’ACWR sembrerebbe essere un indice utile per informare allenatori e staff sullo stato fisico degli atleti e sul rischio di infortunio (Carey DL et al. 2016).

Nel 2017 Weiss ha valutato l’utilizzo dell’indice proposto da Gabbett, in squadre di Basket professionistico, utilizzando però l’analisi per quanto riguarda il carico interno tramite il metodo sRPE con scala Borg 10, correlando l’indice con il numero di infortuni della stagione (K. J. Weiss et al. 2017).

I risultati, anche in questo studio sembrerebbero dimostrare come l’ACWR può essere considerato un valido strumento di valutazione della performance e del rischio di infortunio per lo sport del basket. Inoltre si è notato come i valori di riferimento proposti da Gabbett siano leggermente differenti in questo sport, situando la “sweet spot” tra i valori 1,00 e 1,49. Ciò a differenza di quelli indicati da Gabbett e Hulin che indicavamo la “sweet spot” tra valori 0,85 e 1,30/5 (K. J. Weiss et al. 2017).

Il modello Acute-Chronic Workload e gli infortuni

Nel 2018, Conte con i suoi collaboratori ha inoltre osservato come l’ACWR, calcolato tramite il monitoraggio del s-RPE, risulti essere un buon indice per quanto riguarda la valutazione e il condizionamento degli atleti universitari di Basket.

È importante però porre attenzione al fatto che questi valori non sono numeri “d’oro”. Non si applicano ad ogni atleta in ogni sport.

La storia, il distretto, la gravità degli infortuni e il livello degli atleti influiscono notevolmente sulla tolleranza individuale del carico di allenamento e sul conseguente rischio di infortuni.

Ad esempio, uno studio del 2017 condotto da Malone et al., nel calcio professionistico, ha indicato un “sweet spot” compreso tra 1,00 e 1,25 per il rischio di infortunio. Questo valore risulta essere simile, ma diverso rispetto a quello che è stato precedentemente mostrato nella lega di rugby (0,85 – 1,35).

Tenendo conto di tutto quello esposto fino a questo momento, risulta quindi essere importante condurre alcune ricerche al fine di determinare le fasce di rischio di lesioni per un determinato sport.

Nel prossimo articolo, continuando a descrivere la tesi di Carlo Catanzano vedremo se davvero questo modello Acute-Chronic Workload è in grado, come detto più volte dall’autore e da molti colleghi di predirre il rischio di infortunio.

Come posso imparare a gestire la fatica nei miei atleti?

Ascolta il webinar “La Fatica: una nuova visione per il monitoraggio”.

Abbonati al Canale Calcio e ottieni la certificazione “Esperto in monitoraggio del carico nel calcio”. Clicca qui!